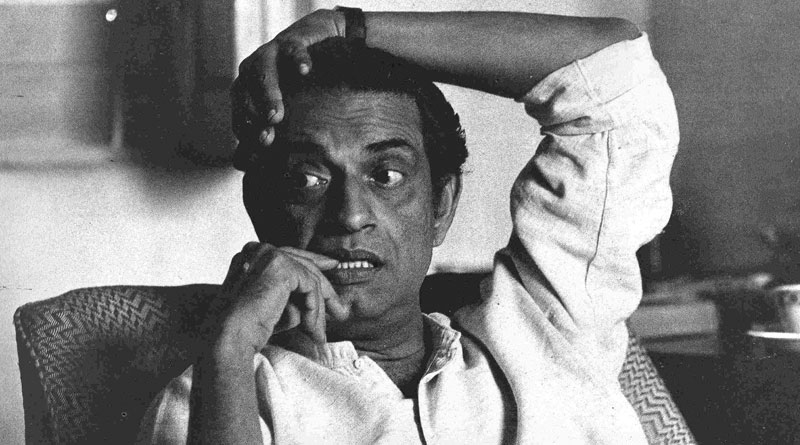

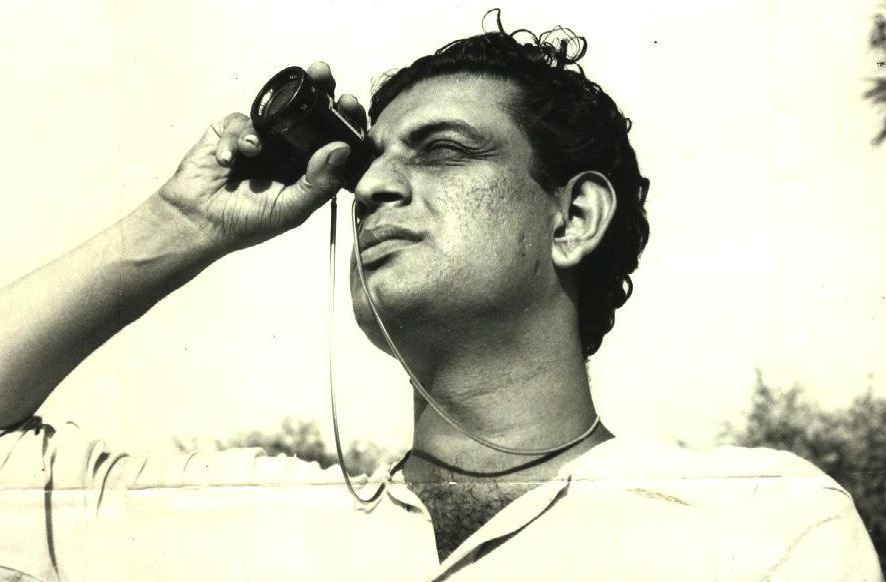

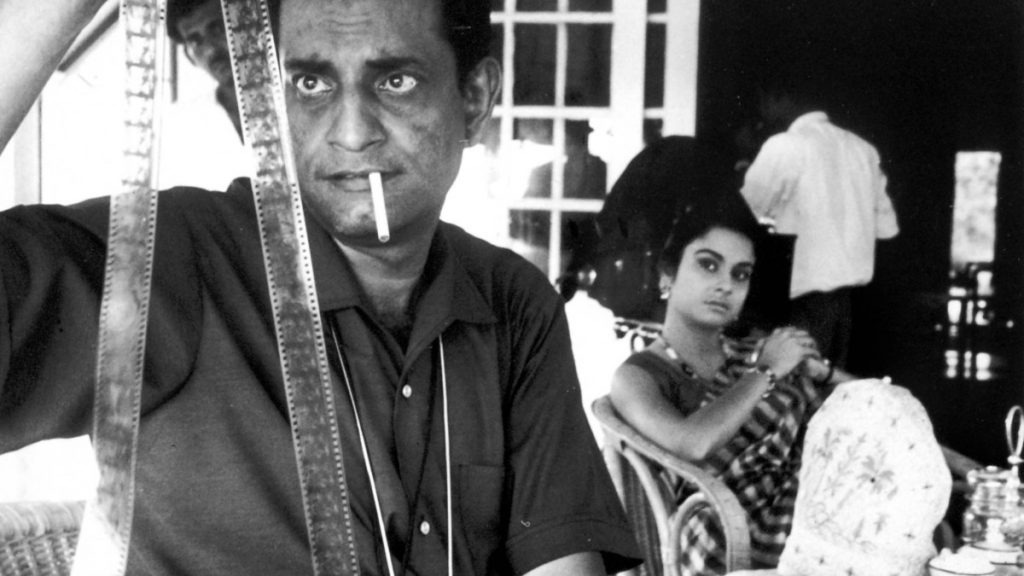

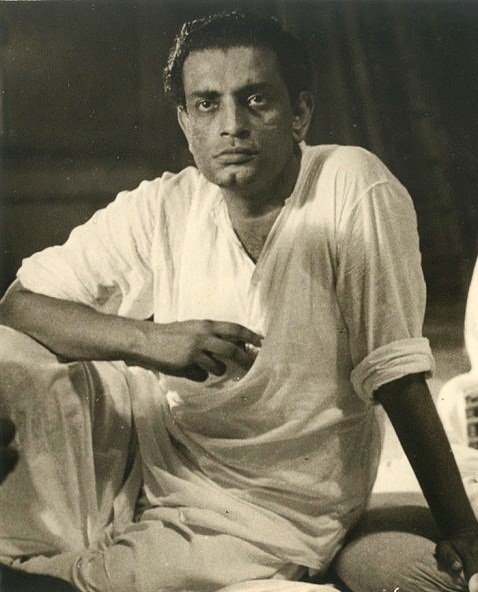

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতিমায় আধুনিকতার চোখ ফুটিয়েছিলেন তিনিই। এক এক করে বাংলা ছবিকে পৌঁছে দিয়েছেন উৎকর্ষতার শীর্ষে। এই লম্বা মানুষটির কাছে শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসও নতজানু। বাঙালির মন ও মননের ক্যামেরায় আজও নতুন নতুন রূপে ধরা দেয় রায়-ভুবন। এহেন মানুষের সাক্ষাৎকার তো চাট্টিখানি কথা নয়! বুকের ভিতর ঢিবঢিব। একেবারে কাঁটায় কাঁটা মিলিয়েই তিনি এলেন। পরিচিত পোশাক, জলদগম্ভীর কণ্ঠে সম্ভাষণ। অনেক মিথ, অনেক কিংবদন্তি মিশে আছে এই কণ্ঠের সঙ্গে। সেই উত্তেজনা সামলেই পেশ করা গেল কিছু প্রশ্ন…

আপনার হাতেই বাংলা ছবির যুগবদল। তো তার আগেকার বাংলা ছবি সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন ছিল?

সত্যজিৎ: বাংলা ছবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মোটেও প্রীতিকর হয়নি। গ্লোবে তখন ‘টার্জন দ্য এপ ম্যান’ চলছিল। জনি ওয়াইসমূলারের প্রথম ছবি। দেখতে গিয়েছিলাম মামার সঙ্গে। পৌঁছে দেখলাম টিকিট শেষ। এমনিতেই বছরে গোটা দু’য়েকের বেশি ছবি দেখা হয় না। টিকিট না পেয়ে তাই মনটা ভারী হয়ে গিয়েছিল। মামা তখন নিয়ে গেলেন অলবিয়নে, পরে যার নাম হল রিগ্যাল। সেখানে তখন চলছিল বাংলা ছবি ‘কাল পরিণয়’। এখনও মনে আছে ছবিতে বিয়ের রাতের এক প্রেমের দৃশ্য ছিল। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পা ঘষাঘষি করছে, তার ক্লোজ আপ। দেখতে দেখতেই মামার উসখুসানি। হয়তো মনে মনে ভাবছিলেন কী কুক্ষণেই ভাগনেকে নিয়ে ছবি দেখতে এসেছেন। কাজেই আমারও অভিজ্ঞতা যে খুব ভাল তা বলা যায় না। তারপর থেকে বাংলা ছবি দেখা নিয়ে যে খুব আগ্রহ বোধ করেছি এমনটাও নয়।

ছোটদের উপযোগী ছবি বোধহয় সে সময় খুব একটা হতও না। আচ্ছা, ছোটবেলা থেকেই কি খুব ছবি দেখতেন? এটা তো খুব খারাপ অভিজ্ঞতা। ছোটবেলায় ছবি দেখার কোনও মজার অভিজ্ঞতা মনে পড়ে?

সত্যজিৎ: মজার অভিজ্ঞতা আছে বটে। ভবানীপুরে যখন এসেছিলাম তখনও সিনেমায় কথা আসেনি। গ্লোবে তখন ছবির সঙ্গে স্টেজে নাচ গানের ব্যবস্থাও ছিল। সে সময় দেখা ছবিগুলোর মধ্যে বেশি মনে আছে Ben Hur, Count of Monte Cristo, Thief of bagdad আর Uncle Tom’s Cabin। শেষেরটা নিয়ে একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে। নৃশংস মনিব সাইমন লেগ্রির চাবুক খেয়ে নিগ্রো দাস আংকল টম সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মরে গেছে। সবার রাগ ওই লেগ্রির উপর। এবার টম যখন ভূত হয়ে ফিরে এল, তখন মনিব ভূতের দিকেই চাবুক চালায়। আর টম এগিয়ে আসে হাসতে হাসতে। আমাদের সঙ্গেই ছবি দেখছিলেন কালুমামা। তো এই দৃশ্যের সময় তিনি আর থাকতে না পেরে চিৎকার করতে শুরু করলেন- হালায় এহনো চাবুক মারে? এহনো চাবুক মারে? শয়তান এইবার বুঝবি তোর পাপের ফল! এই ঘটনার কথা এখনও বেশ মনে আছে। ছবি কতটা প্রভাবিত করতে পারে, তাও বেশ বুঝেছিলুম।

ছোটবেলার কথায় একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে হল, বাবাকে কি মনে পড়ে?

সত্যজিৎ: প্রায় কিছুই মনে নেই। বাবা যখন মারা যান, তখন আমার বয়স আড়াই বছর। আমার জন্মের পরই বাবা অসুখে পড়েন। সে অসুখ আর সারেনি। মাঝে মাঝে বাবা একটু সুস্থ হলে বাইরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হত। বাবার সঙ্গেই একবার সোদপুরে গিয়েছিলাম। গঙ্গার উপরই সোদপুরের বাড়িটার সেই উঠোনটা স্পষ্ট মনে আছে। একদিন জানলার ধারে বসে বাবা ছবি আঁকছেন, এমন সময় বললেন, জাহাজ যাচ্ছে। আমি দৌড়ে বাইরে এলাম। দেখলাম, একটা স্টিমার ভোঁ বাজিয়ে চলে গেল। এটুকুই মনে আছে। আর একবার গিরিডিতেও যাওয়া হয়েছিল। তবে সে স্মৃতিতে বাবা নেই।

ছবির কথায় ফিরি। ‘পথের পাঁচালী’তে বাংলা ছবির আধুনিকতার সূত্রপাত। কিন্তু আধুনিকতা তো সহজে আসেনি। আপনাকে তো অনেক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল?

সত্যজিৎ: সে আর বলতে! টাকার অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছবি যখন শুরু হয় আমি তখন বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করি। ছুটির দিন শুটিং চলত। পয়সাকড়ি জোগাড় করে কাজ হত। পয়সা শেষ হলেই কাজ বন্ধ। পয়সার অভাবে এত বেশি দিন ধরে ছবি তোলায় অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। অপু-দুর্গার পোষা কুকুর ভুলোর কথাই ধরা যাক। ওই দৃশ্যটার কথা মনে আছে, যেখানে অপু খেতে চাইবে না। অপু খেতেই খেতেই তির ছোঁড়ে। তারপর খাওয়া ফেলে তির কুড়িয়ে আনতে যায়। সর্বজয়া অনেক সাধ্যসাধনা করেও শেষে বাকি ভাত আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। সেটা যাবে ভুলোর পেটে। কিন্তু এই শটটা প্রথমে আর নেওয়া যায়নি। মাস ছয়েক পরে টাকা জোগাড় করে যখন শুটিং শুরু হল তখন জানা গেল সে কুকুর মরে গেছে। পরে আবার একটা কুকুর জোগাড় করে আনা হল। তবে ভাগ্য ভাল যে, অবিকল ভুলোর মতোই মানে আগেকার কুকুরের মতোই দেখতে ছিল সে। ফলে ছবিতে কোনও অসুবিধা হয়নি। চিনিবাস ময়রার ক্ষেত্রেও এক সমস্যা। প্রথমে যাঁকে নিয়ে কাজ হয়েছিল, পরের শুটিংয়ে দেখা যায় তিনি আর ইহলোকে নেই। অন্য একজন চিনিবাসের ভূমিকায় অভিনয় করেন। দেহটা মোটামুটি একই রকম নাদুস-নুদুস। খুব কায়দা করে শট নেওয়া হয়েছিল। পথের পাঁচালী অনেকেই অনেকবার দেখেছেন, তবে কেউ ধরতে পারেননি। তারপর অপু-দুর্গার বৃষ্টিতে ভেজার জন্য শরৎকালে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বর্ষার সময় শুটিংয়ের পয়সা ছিল না। সমস্যা অনেক হয়েছে, তবে যে সময়টা শুটিং বন্ধ ছিল, সেই সময়টা ছিল আমার শিক্ষানবিশী পর্ব। আখেরে তাতে লাভই হয়েছিল।

আমি তখন বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করি। ছুটির দিন শুটিং চলত। পয়সাকড়ি জোগাড় করে কাজ হত। পয়সা শেষ হলেই কাজ বন্ধ। পয়সার অভাবে এত বেশি দিন ধরে ছবি তোলায় অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। অপু-দুর্গার পোষা কুকুর ভুলোর কথাই ধরা যাক। ওই দৃশ্যটার কথা মনে আছে, যেখানে অপু খেতে চাইবে না। অপু খেতেই খেতেই তির ছোঁড়ে। তারপর খাওয়া ফেলে তির কুড়িয়ে আনতে যায়। সর্বজয়া অনেক সাধ্যসাধনা করেও শেষে বাকি ভাত আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। সেটা যাবে ভুলোর পেটে। কিন্তু এই শটটা প্রথমে আর নেওয়া যায়নি। মাস ছয়েক পরে টাকা জোগাড় করে যখন শুটিং শুরু হল তখন জানা গেল সে কুকুর মরে গেছে। পরে আবার একটা কুকুর জোগাড় করে আনা হল। তবে ভাগ্য ভাল যে, অবিকল ভুলোর মতোই মানে আগেকার কুকুরের মতোই দেখতে ছিল সে। ফলে ছবিতে কোনও অসুবিধা হয়নি। চিনিবাস ময়রার ক্ষেত্রেও এক সমস্যা। প্রথমে যাঁকে নিয়ে কাজ হয়েছিল, পরের শুটিংয়ে দেখা যায় তিনি আর ইহলোকে নেই। অন্য একজন চিনিবাসের ভূমিকায় অভিনয় করেন। দেহটা মোটামুটি একই রকম নাদুস-নুদুস। খুব কায়দা করে শট নেওয়া হয়েছিল। পথের পাঁচালী অনেকেই অনেকবার দেখেছেন, তবে কেউ ধরতে পারেননি। তারপর অপু-দুর্গার বৃষ্টিতে ভেজার জন্য শরৎকালে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বর্ষার সময় শুটিংয়ের পয়সা ছিল না। সমস্যা অনেক হয়েছে, তবে যে সময়টা শুটিং বন্ধ ছিল, সেই সময়টা ছিল আমার শিক্ষানবিশী পর্ব। আখেরে তাতে লাভই হয়েছিল।

‘পথের পাঁচালী’ তো ইতিহাস গড়ল। অনেকে আবার ‘অপরাজিত’কে আপনার সেরা কাজ বলে থাকেন। ‘অপুর সংসার’ নিয়ে তো আপনাকে অনেক বিরূপ সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল?

সত্যজিৎ: তা হয়েছিল ঠিকই। একটি পত্রিকায় সমালোচক অনেক প্রশংসা করেও ছবির মাঝের অংশে চিত্রনাট্যের নানা দূর্বলতার কথা লিখেছিলেন। আমি পাল্টা চিঠি দিয়ে সে যুক্তি খণ্ডন করেছিলাম। মূল উপন্যাস থেকে ছবির ভাষার ফারাকটা না ধরতে পারাতেই বিপত্তি। উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আজ অবধি এমন কোনও চলচ্চিত্রই রচিত হয়নি যেখানে পরিচালক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা কল্পনার আশ্রয় নেননি। চারুলতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আসলে ছবির ভাল-মন্দ নিয়ে মত ব্যক্ত করার অধিকার সমালোচকমাত্রেরই আছে। কিন্তু উপন্যাস ও চলচ্চিত্রেরর পারস্পরিক সম্বন্ধ ঠিক কী হয়ে এসেছে বা কী হওয়া উচিত, বা কী হতে পারে, সে বিষয়ে সমালোচকদের আরও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

আপনার মতে সমালোচকের ভূমিকা তাহলে কী? সমালোচনা তো তাহলে পরিচালকের পথের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে?

সত্যজিৎ: দর্শকের নিজস্ব তাগিদ না থাকলে সমঝদার হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সমালোচকের আছে। আমার মতে, সামালোচক কাজের মতো কাজ তখনই করেন, যখন তিনি পরিচালক ও দর্শকের মাঝখানে একটি সেতু স্থাপনে সক্ষম হন। আসলে ভাল বই পড়া, গান শোনা বা ভালো ছবির প্রদর্শনীতে যাওয়ার তাগিদ তাঁরাই বোধ করেন, যাঁরা এর কদর করেন। কিন্তু সিনেমার ব্যাপার আলাদা। যাঁরা দেখি ‘সংগম’ দেখছেন তাঁরাই ‘লা দোলচে ভিতা’ দেখছেন। হাতে ঘণ্টা তিনেক সময় আর পকেটে পাঁচ সিকে পয়সা থাকলেই হল। যে কেউ যে কোনও ছবি নিয়েই মন্তব্য করতে পারেন। কিন্তু তা যদি কফি হাউস বা পাড়ার রকে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে আপত্তি নেই। কিন্তু রাম-শ্যাম-যদু সবাই যদি পত্রিকায় ভয়ংকরী বিদ্যা প্রদর্শন করতে শুরু করেন তবে আশঙ্কা হয় যে, বাংলার দর্শকের মধ্যে সিনেমার বিষয়ে জানবার, ভাল-মন্দের বিচার করার ক্ষমতার যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, এইসব লেখা অন্তত কিছু সংখ্যক দর্শকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না কি?

পরিচালককে তো আবার আর্ট আর কমার্স দুটোকেই মেলাতে হয়…

সত্যজিৎ: টাকা-আনা-পাই-এর প্রসঙ্গ তুলতে লজ্জিত হচ্ছি, কিন্তু এ ছাড়া চলচ্চিত্রের এগনোর কোনও উপায় নেই।  ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে শিল্পের সাফল্যের সমণ্বয় হলে সোনায় সোহাগা। তবে একটা হলে আর একটা হবে না, এমন কোনও কথা নেই। অনেক ভাল ছবি জনপ্রিয় নয়, আবার জনপ্রিয়তা শিল্পের উৎকর্ষতার সংজ্ঞাও নয়। যদি তাইই হতো তাহলে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই সাহিত্য হিসেবে বাতিল করে দিতে হতো। একটা কথা মাথায় রাখতেই হয়, কেবলমাত্র আপন খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার জন্য শিল্প সৃষ্টি – এ সুযোগ কবির আছে, সংগীতকার বা যন্ত্রশিল্পীর আছে। কিন্তু একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের নেই। তাকে যেমন দেখতে হবে শিল্পের দিকটা, তেমন ব্যবসার প্রয়োজন বা জনসাধারণের চাহিদাটাও মাথায় রাখতে হবে। তবে চলচ্চিত্র ইতিহাসে এই সমণ্বয়ের নমুনার অভাবও কিন্তু নেই।

ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে শিল্পের সাফল্যের সমণ্বয় হলে সোনায় সোহাগা। তবে একটা হলে আর একটা হবে না, এমন কোনও কথা নেই। অনেক ভাল ছবি জনপ্রিয় নয়, আবার জনপ্রিয়তা শিল্পের উৎকর্ষতার সংজ্ঞাও নয়। যদি তাইই হতো তাহলে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই সাহিত্য হিসেবে বাতিল করে দিতে হতো। একটা কথা মাথায় রাখতেই হয়, কেবলমাত্র আপন খেয়াল খুশি চরিতার্থ করার জন্য শিল্প সৃষ্টি – এ সুযোগ কবির আছে, সংগীতকার বা যন্ত্রশিল্পীর আছে। কিন্তু একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের নেই। তাকে যেমন দেখতে হবে শিল্পের দিকটা, তেমন ব্যবসার প্রয়োজন বা জনসাধারণের চাহিদাটাও মাথায় রাখতে হবে। তবে চলচ্চিত্র ইতিহাসে এই সমণ্বয়ের নমুনার অভাবও কিন্তু নেই।

আপনার সঙ্গে বহু গুণী শিল্পী কাজ করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে অনেক লেখালিখিও হয়। দু’জনের কথা জানতে চাইছি- ছবি বিশ্বাস ও তুলসী চক্রবর্তী।

সত্যজিৎ: ছবিবাবু চলে যাবার আগে বুঝতে পারিনি বাংলা ছবি তাঁর উপর কতটা বিপজ্জনকভাবে নির্ভরশীল ছিল। কোনও গল্প, উপন্যাস পড়তে গিয়ে আজ যদি কোনও জাঁদরেল চরিত্রের কথা পড়ি, বা কেতাদুরস্ত ভারভার্তিক বাঙালি বা ইঙ্গ-বঙ্গ চরিত্রের সামনে পড়ি, তবে আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় এ চরিত্র মূর্ত করার মতো আর কেউ নেই। ইংরেজিতে যাকে বলে মনুমেন্টাল, এমন একজন অভিনেতাও নেই, যাঁকে দিয়ে এমন কোনও চরিত্রে রূপ দেওয়ানো যেতে পারে। জলসাঘর-এ কাজের সময়কার কথা বলি। বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস ছাড়া আর কোনও অভিনেতাকে কল্পনা করা সম্ভবই ছিল না। এদিকে সংগীত সম্পর্কে উনি একবারে উদাসীন। সারেগামাও জানেন না, রাগরাগিণী তো নয়ই। এই ছবিবাবুই কিন্তু ছবিতে ছেলের গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এসরাজ বাজানোর দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন। অক্লান্ত অধ্যবসায় করে এই কঠিন পরীক্ষাতেও দিব্যি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আর তুলসী চক্রবর্তী? উনি বাংলা ছবিকে আর এক দিকে কানা করে দিয়ে চলে গেছেন। শুধু কমিক চেহারা থাকলেই তো আর কমেডিয়ান হওয়া যায় না। কমিক সেন্স আর দুর্দান্ত অভিনয় ক্ষমতা থাকলে তবে তুলসী চক্রবর্তীর মতো কমেডিয়ান হওয়া যায়। এখানে ভাঁড়ামোর কোনও জায়গা নেই। দুর্ভাগ্য যে, এ কাজটিও তুলসীবাবুকে করতে হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, ভাঁড়ামি হোক বা জাত কমেডি- তুলসীবাবুর জায়গা নিতে পারেন বাংলাদেশে এমন আর কেউ নেই। সাহিত্যের অনেক কমিক চরিত্রের চিত্ররূপ তাই আর সম্ভব নয়।

উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র- মাঝে অনেক স্তর, অনেক সমালোচনা। সেক্ষেত্রে ফেলুদা তো আপনার নিজের চরিত্র। ফেলুদাকে নিয়ে কখনও কোনও সমস্যায় পড়তে হয়েছে?

সত্যজিৎ: ফেলুকে নিয়ে হালকা একটা মজার গল্প বলি। জয় বাবা ফেলুনাথ-এর জন্য আমাদের একজন কুমোর লাগবে। যারা শুটিং দেখতে এসেছিল, তাদেরকেই কুমোরের কথা জিজ্ঞেস করলাম। বলল, চলুন ফেলুদার বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি শুনে ভাবলাম, বোধহয় ঠাট্টা করছে। কুমোরের সঙ্গে ফেলুদার কী সম্পর্ক? পরে দেখা গেল গণেশ-মহল্লায় সত্যিই একজন ঠাকুর গড়িয়ে আছেন, যাঁর নাম ফেলু, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। নিরীহ মানুষ। বয়স এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। সলজ্জ হাসি হেসে বলেছিলেন, আমার নামটার জন্য অনেক টিটকিরি সহ্য করতে হয়। ফেলুদার গল্প অনেকেই এখানে পড়ে। ফেলুকে নিয়ে এমনিতে তো ভুরিভুরি স্মৃতি আছে। এটা বেশ মজার।

এত ছবি করেছেন, তবু পথের পাঁচালী-র মতো খ্যাতি-প্রশংসা আর কোনও ছবিই পায়নি। চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাহলে আপনার কী উন্নতি হয়নি, কখনও কি এরকম মনে হয়?

সত্যজিৎ: হয় বৈকি। এ প্রশ্ন আমারও। কিন্তু সত্যি বলতে শুধু হৃদয়ের উপর প্রভাব দিয়েই যদি চলচ্চিত্রের বিচার হতো, তাহলে ‘পথের পাঁচালী’ই আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু সবসময় তো এই একটা গুণ দিয়ে বিচার হয় না। দর্শকের সঙ্গে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ দেখতে দেখেতেই বুঝেছিলাম এ ছবি চলবে না। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার কাঠামো ছিল একেবারে চলচ্চিত্রের কাঠামো, যেটা আমার আগের কোনও ছবি সম্পর্কে বলা চলে না। আবার চিত্রভাষার দিক দিয়ে আমার মতে অরণ্যের দিনরাত্রি আমার অন্যতম শ্রেষ্ট ছবি। খেলাচ্ছলে চরিত্র উদ্ঘাটনের দৃশ্য আমার নিজের খুব প্রিয়। এ ছবিতে মেমরি গেম খেলার দৃশ্যে সেই ইঙ্গিতময়তা এসেছে। খেলা গৌণ হয়ে গিয়েছে। এবং এটা যদি দর্শকের থেকে লুকিয়ে রাখা যায় তবেই চিত্রভাষা সার্থক। যদিও এ ছবি এদেশে বিশেষ সমাদর তো পায়নি।

বাংলা ছবির জন্য কোনও পরামর্শ বা বিশেষ কিছু বলতে ইচ্ছে করে?

সত্যজিৎ: এর উত্তরে নির্মল দে-র কথা বলব। ওঁর তিনটে ছবি- সাড়ে চুয়াত্তর, বসু পরিবার আর চাঁপাডাঙার বৌ- সবাক যুগের প্রথম দুই দশকের মধ্যে চিত্রপোযোগী গুণে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। গভীর আর্টের বিষয় নয়, এখানে দর্শকের মনোরঞ্জনটাই প্রধান। কিন্তু এ কাজটা অত্যন্ত সুষ্ঠু রুচিসম্পন্নভাবে তিনি করেছিলেন। বাংলা ছবিকে যদি হিন্দির সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়, তাহলে এই জাতের আরও ছবি হওয়া দরকার। শুধু আর্ট করে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে না, আর বোম্বাই-এর অনুকরণ করতে গেলে বাংলা ছবি হবে না-এদিক না-ওদিক। অবিশ্যি নির্মল দে-র মতো কাজ জানা লোক আজ আর ক’জন আছেন সেটাও একটা প্রশ্ন বটে।

সাক্ষাৎকারের দুঃসাহস- সরোজ দরবার

ঋণস্বীকার- সত্যজিতের বিষয় চলচ্চিত্র, একেই বলে শুটিং, যখন ছোট ছিলাম

খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ

Copyright © 2024 Pratidin Prakashani Pvt. Ltd. All rights reserved.